一支笔,写下历史注脚。一镜头,定格时代光辉。一颗心,守望公平正义。笔案之间,为柳州摇旗鼓劲,为群众仗义执言。光影之中,为城市记忆留底,为凡人善举动容。不忘初心,坚持正确政治方向,坚持正确舆论导向,坚持正确新闻志向,坚持正确工作取向,践行脚力、眼力、脑力、笔力“四力”,做党和人民信赖的新闻工作者。

今天,是第25个中国记者节,给我们自己留个版!致敬每一份理想和担当!

请以记者的名字呼唤我

揭秘“柳仲言”

2024年8月5日《柳州日报》头版头条发表了署名为“柳仲言”的重要评论。

一篇署名为“柳仲言”的重要评论《同心克难 改革向新 重振柳州》,于8月5日在《柳州日报》头版头条发表后,经柳州市融媒体中心(以下简称中心)全媒体矩阵传播迅速发酵,超550家媒体转载。

分量重、有特色、鼓舞人,这一精品力作的刷屏,让“柳仲言”成为全市广大干部群众关注的焦点——“柳仲言”何许人也?评论为何能字字珠玑、力透纸背?

当天上午,中心领导、记者编辑们的微信和电话都要回答同一个问题:“‘柳仲言’是谁?”这个问题成为当天的热点。

其实,“柳仲言”取自“柳重言”或“柳宗元”的谐音,指“柳州市融媒体中心重要言论”,是中心倾力打造的政论品牌。每逢重要时间节点或重大事件发生,“柳仲言”坚持及时、客观、理性发声,巩固壮大奋进新时代的主流思想舆论。

“柳仲言”的背后,可以是一个人,也可以是一群人。在中心,只要有能力,谁都可以成为“柳仲言”。他们中有中心领导、部门主任,有资深记者、编辑,也有年轻采编人员。

多次担纲重要评论主笔人的中心办公室主任闫友明,文风如人,充满思辨性,雷厉风行中带点风趣幽默。在他看来,写什么比怎么写更重要,思想性是评论的精髓。

“心中千万言,落笔三两句。写千字文,得看万卷书、行万里路。”中心采集生产部主任董明有个“百宝箱”,内藏调查研究、开卷积累的资料,他认为评论写作功在平时,厚积才能薄发。

“有生命力的评论,一定是与时俱进、贴近生活、打动人心的。”中心报纸编审发布部主任邓国全,常着墨于民生领域,谈到写作心得时如是说。

这些“笔杆子”们不仅写作,还按中心“师徒制”培养后备人才,时常通过“柳州融媒大讲堂”传经送宝。

“柳仲言”的背后,是红色基因评论传统的沉淀。

文旗随战鼓,“柳仲言”始终与时代同频、与柳州共生、与民心相连——有抗战时期“一手拿笔、一手拿枪”的呐喊,有改革开放勇立潮头的高歌,有经济波澜起伏中的深思。2024年两会期间,“柳仲言”撰写的“务本求实 创新求变”系列评论唱响经济光明论,被列入柳州市第十五届人民代表大会第五次会议文件,极大地提振了士气。

“柳仲言”们表示,将继续朝着“理论有高度、视野有广度、思维有深度、说理有力度、文笔有温度”的目标,凝聚重振柳州的澎湃动能!

全媒体记者 陆晓艺 报道截图

时政记者的“心里话”

江宏坤曾参与党的二十大报道。(图片为受访者提供)

如何让时政报道既能体现权威性、准确性,又能真正把党和国家的声音传达出去?市融媒体中心的时政记者们从“幕后”走到“台前”,说了说“心里话”。他们一致认为,求准、求细、求慎是时政记者做好新闻报道工作的“三板斧”。

求准,就是要准确提炼时政活动主旨。当前,柳州正集中力量抓工业、强产业,这就要求时政记者也要懂工业、熟产业。市融媒体中心时政新闻二部副主任李俊认为,时政记者既要学会从各类行政文件、报表、数据中捕捉亮点、找准关键,又要善于从调研现场中抓取细节、突出重点,在深刻理解当前经济发展面临问题的同时,更加坚定信心,持续唱响经济光明论。

求细,就是聚焦内容上的细节表达。具体到时政报道工作中,每一个文字、每一个关键画面都需要仔细推敲。市融媒体中心《柳州新闻》首席记者黄安石说,作为一名时政新闻记者,每一次时政新闻报道都必须要保持高度的政治敏锐性,决不能有丝毫含糊大意。黄安石说:“要时刻做到脑勤、腿勤、耳勤,在重大新闻事件中始终保持捕捉关键画面、抓拍精彩镜头的嗅觉。”一年来,他参加的时政类新闻采访多达200余次。

求慎,就是传递党和政府的声音要慎之又慎。作为市融媒体中心时政新闻一部主任,江宏坤参加过党的二十大、自治区党代会、自治区两会、柳州市党代会、柳州市两会等重要会议报道,可谓“身经百战”。他认为,时政记者的每一条时政稿件,都在传递党和政府的声音,为政治经济把脉定向,为民生保驾护航,具有严谨性、时效性、复杂性等特点,需要时政记者不断磨炼慎之又慎的个性和文风,不断保持慎之又慎的细致和敬畏,方能用手中之笔磨砻砥砺、振聋发聩、记录时代。

李俊、黄安石、江宏坤,只是市融媒体中心时政记者的一小部分。在市融媒体中心全力做好党的宣传工作背景下,一个个时政记者用一线奔走的辛勤汗水,传递着市委、市政府的权威声音;用一篇篇反复斟酌洗练的文字,记录时代的变化;用不计回报的大局意识,传达重大决策背后的思考和深意,让受众“知其言更知其义”“知其然更知其所以然”。

全媒体记者 谢耘

经济报道如何练好“唱功”?

陈蓉(左二)、荣瑶(左三)进行现场采访。(图片为受访者提供)

如何唱响经济光明论?是市融媒体中心经济报道记者的必答题。

在第25个中国记者节到来之际,两位北方妹子用自己的亲身经历讲述练好“唱功”的妙招。

来自河北的市融媒体中心报纸板块记者荣瑶,在参与经济报道的6年里,为了触摸柳州经济发展脉络,她走遍了柳州大大小小的企业。

“在经济报道中,如何将专业知识转化为老百姓看得懂、愿意看的内容尤为重要。”荣瑶说,去现场,与企业家、产业工人、行业专家等对话的过程,就是跨越专业门槛的过程。

让荣瑶印象深刻的是,在采写《向上的车轮》时,市融媒体中心总编辑李斌带着她跑了一家家汽车整车和零部件企业,挖掘到许多真实、具体、可触、可感的故事,才把柳州汽车产业的向好趋势、转型升级说透讲足。

家乡是甘肃的市融媒体中心电视板块记者陈蓉,在柳州从事记者工作已11年。她认为,好的经济报道要靠好的脚力、眼力、脑力、笔力,方能得之。

在完成《柳工“钢铁驼队”昂首阔步“一带一路”》专题片时,为了拍摄中欧班列司机工作、采访的画面,陈蓉和摄像记者王洪程选择搭乘中欧班列,随车拍摄素材。

“电视新闻专题片的成功,一半靠精彩的镜头,不去现场,就没办法拿到一手画面。”陈蓉说,最终,他们从10多个小时、1000多个分镜头中剪辑的15分钟专题片,荣获广西新闻奖一等奖。

荣瑶、陈蓉是市融媒体中心经济报道记者中的一部分,他们通过践行“四力”,练好“唱功”,奔赴工业重镇柳州经济新闻诞生的一个个现场,用细腻的笔触、深入的洞察、专业的镜头,在唱响经济光明论的同时,记录时代变迁。而这也是市融媒体中心持续加强正面宣传和舆论引导,唱响中国经济光明论的缩影。

近年来,该中心积极谋划,推出一系列经济策划报道,如聚焦我市“老三样”转型升级以及新兴产业发展,推出《向上的车轮》《钢铁的意志》《机智的开拓》《向新的赛道》系列报道;围绕我市发展新质生产力取得的成效,推出“加快发展新质生产力”专栏等。同时,深入挖掘经济光明点,如柳产新能源汽车突破200万辆、柳钢产出纯度达99.9999%的氦气、柳工上半年净利润同比增长60.2%等,用客观数据“说话”,用真实案例“发声”。

全媒体记者 朱柳融

“柳报维权哥”—— 守为民情怀 让无力者有力

热心担当的“柳报维权哥”获得市民点赞。(资料图片)

4日上午,市民龚女士将一面印着“耐心倾听 迅速响应 尽职尽责 捍卫权益”字样的锦旗送到市融媒体中心采集生产部记者张捷、冯浩手中,感谢“柳报维权哥”帮忙维权,帮她挽回损失。

“维权工作做得好不好,群众说了算!”在市融媒体中心采集生产部办公室,有一面特别的“锦旗墙”,墙上挂着受助市民赠送的30多面锦旗。

有人说,这是“柳报维权哥”的勋章,每一面锦旗都是对维权记者的鼓励;也有人说,这是“柳报维权哥”尽心尽责为柳州百姓服务的缩影;还有人说,这是“柳报维权哥”的故事会,每一面锦旗的背后都有一个令人难忘的维权故事……而我想说,是“柳报维权哥”始终坚守为民情怀,才收获了这满墙的锦旗。

“柳报维权哥”2020年1月诞生,4年来,坚持走群众路线,听民意、解民忧。在他人遇到困难时的每一次伸手、每一次维权、每一篇报道,都会让老百姓产生“总有人偷偷为你撑腰”的暖意,这种善意的“链式反应”,让“柳报维权哥”的影响力和声誉层层传递,深入人心。

在参与社会基层治理、服务民生中,“柳报维权哥”通过组建靠谱、专业的记者维权团队,开辟维权渠道、整合维权资源,通过“媒体+部门”赋能,共同促使问题解决,共同参与社会治理,共同提升社会治理能力,最大力度地发挥舆论监督能力,帮助群众解决许许多多急难愁盼问题,为社会治理和维护公平正义尽心尽力。

关注民生民情,为百姓排忧解难,让百姓拥有更多的话语权。柳报维权哥的诞生,将报道着眼于解决问题、推动工作。不光披露问题,更是解决问题的催化剂、调和剂。大的来说是在帮助党委政府解决社会矛盾,将很多社会矛盾解决在萌芽状态,维护和谐社会,小的来说就是帮助了新闻当事人,维护他们的利益。

是什么让我们披星戴月,勇往直前,是对理想信仰的坚守!

是什么让我们迎难而上,无所畏惧,是对公平正义的坚守!

是什么让我们披荆斩棘,无怨无悔,是对职责使命的坚守!

心中有多少感同身受,笔下就有多少真情流露。坚守为民情怀,走好群众路线,为民排忧解难。今后“柳报维权哥”将始终不渝用行动和努力,以媒体的影响力和公信力,“让无力者有力,让悲观者前行”。

全媒体记者 李书厚

用“美”拓宽柳州声音“音域”

设立在市融媒体中心的国际传播宣传廊。

在全球化时代背景下,柳州如何面向世界讲好“中国故事”、传播好“柳州声音”?

在“万物皆为媒”的全媒体时代,柳州依托距离东盟国家较近的地理优势和工业实力,以“美”为媒走出了一条独具特色的国际传播新路径。

2021年,柳州融媒体以项目制形式探索开展国际传播工作;2023年,在广西率先挂牌成立柳州市国际传播中心,在没有前人经验、没有渠道、没有语言专业人员的背景下,构建国际传播融媒体矩阵,为全球观众打开一个了解柳州的新窗口。

在记者节到来之际,市国际传播中心的两位记者结合自身经历,分享他们“造船出海”的体会。

“刚转型时内心十分忐忑,在做的过程中就发现这项工作最需要转变的是思维。”记者谢耘说。有一次,她将一条广西群众在人行道旁捡拾绿化芒果的短视频上传到海外平台,却不想这条自认为画质一般、制作简单的视频,获得了22万点赞,吸引了大量粉丝关注。

以小切口凸显本地特色,打开了国际传播的新思路、新局面。“遵循国际传播规律,中心围绕美食、美景、美事、美品,对外讲好柳州故事。”市国际传播中心名企外宣事务部主任黎寒池说,“挖掘日常和文化之美,最能引起海内外观众的情感共鸣,使之听得懂、看得进,有影响力。”

从挖掘和展现“美”出发,该中心从英国治理泰晤士河的故事讲到柳州母亲河柳江如何由“污”转“清”;从印度籍设计师拉曼在草书中寻找新能源汽车设计灵感到印度尼西亚籍国际友人叶娜雅学彩调的故事展现中华文化魅力……

以“美”为媒,一个个鲜活的故事,一批批融媒作品克服了跨语言传播的困难,打破文化交往的壁垒,让“柳州好故事”传播得更广、更远。

今年,市国际传播中心的海外“破圈”经验被中国记协推荐,是广西唯一获此殊荣的地级市媒体。中心成功组建拍摄、制作、翻译和编辑小组,并在五大海外平台开通账号,形成“名企外宣”国际传播全矩阵。《粉红天下——一碗中国米粉的逆袭》等多部国际传播作品,在广西新闻奖、“第三只眼看中国”国际短视频大赛等评选活动中获一等奖、二等奖近10次。

全媒体记者 覃珩 报道摄影

特别的同事

传播向上向善力量的“网红”

陈君在工作中。(图片为受访者提供)

“现在我的新浪微博‘柳州东尹’还保持着每日更新的好习惯,转发也好,评论也罢,用我自己的方式传播正能量声音,这是一种向善向上的力量……”7日,刚刚从重庆飞回柳州的陈君,接受采访时直言,作为拥有超12万粉丝的他,其实拥有许多线上线下的身份:在线下他是一名人民警察,是广西互联网新媒体舆情“专家”,也是警界的舆情处置“网红”;在线上他是法律博主,2016年“中国青年好网民”,宣传柳州螺蛳粉的实力大V。

“对于网民这个又可爱又有趣的群体,在突发事件推送到他们的手机屏幕时,他们会在信息受众面不全的情况下,第一时间预设立场,先入为主,而我们要做的就是用好网言网语进行解读,像剥洋葱一样还原事件真相及原貌。”陈君说道,网红,其实是舆论力量当中最重要的关键人,他不光要依据事实,还得依法依规担负社会责任,体现应有的品性,珍惜网友的信任和支持。

正所谓“流量越大,责任越大”,这绝非一句空话,要守住法律法规的“红线”。陈君说,作为土生土长的柳州网红大V,他不光热爱柳州这座城市,也有义务维护这座城市的美誉。

陈君直言,在全媒体传播的时代,人人都是记录者,人人都是传播者,如何当好一名记录者和传播者,需要有参照物和标准。作为一名人民警察,他不光有丰富的法律知识储备,有公平正义的理解和发声,还有自己的独到见解,这也是正能量的体现。

互联网大浪淘沙,留下来的都是行家。如今,陈君除了大V身份,还是广西互联网新媒体舆情“专家”。参与了微博等主要平台的社会舆论热点事件,用理性态度、客观事实揭露恶意攻击谣言,引导舆论往正面方向发展,并把交警部门的业务项目和背后的故事,通过网络交流形式与群众互动,得到无数网友点赞和转发,走出了一条警界“网红”之路。

“星星之火,可以燎原。在互联网上,我要做一颗正能量的种子,为真相护航,为正义铺路,让更多网友了解柳州故事,传播中国好声音。”陈君说。

全媒体记者 帅君

发现新闻好料直呼“为猫”

龚普康正在采访路上。(图片为受访者提供)

在三江侗族自治县融媒体中心,有个被同事称为“康师傅”的记者——龚普康。他身高约170厘米,中等身材,一副700多度的近视眼镜是他的标志,透过镜片,他总能捕捉到独特的新闻视角。同事杨胥杰介绍,“康师傅”有一个习惯,每当发现好的新闻素材就直呼“为猫”(侗语),大意为“干就对了”!

龚普康的同事和朋友都知道,他当过教师、门卫,如今是一名县区融媒体记者。他像一个“全能战士”,相机和笔是他的得力装备。他的乡村题材稿件在众多平台发表,连续11年荣获《柳州日报》积极通讯员一等奖。13年的新闻生涯,他是同事眼中的“老黄牛”“铁板脚”。

“好新闻得去现场‘抓活鱼’。”龚普康回想起2017年7月三江连降暴雨,许多房屋受损,道路中断,他和新华社记者冲向受灾核心区域。他们脱鞋挽裤,面对数十处出现塌方、泥石流等地质灾害的路段毫无惧色,在没膝的泥泞中朝着林溪镇高友村艰难进发。路面不断坍塌,龚普康在现场紧紧握着相机,只为抓取真实画面,写出有温度的新闻。

转型做记者,龚普康靠的是多跑、多看、多学、多问、多写、多练。为学好新闻写作,他每天钻研主流媒体稿件,琢磨写作技巧。在摄影方面,他技术娴熟,能灵活运用各种相机,目前是新华社等新闻媒体的签约摄影师,每年在各级主流媒体发布图文稿件约500篇,其中,《柳州日报》刊发了280多篇。

龚普康常背着近30斤的器材奔走于乡间村落,烈日下大汗淋漓,风雨中满脚黄泥。他深知县区融媒体记者要身兼数职,每次下乡采访都准备充分,采访后迅速写稿,遇到紧急情况通宵达旦加班是常事。为了拍好新闻照片,他不惜趴在路面、踏入泥地,只为找到合适的取景机位。

杨胥杰统计了一组数据,龚普康每年采访行程约1万公里,车到不了就靠双腿步行,一年走坏两双鞋,每周拍图约700张。他自费购买的摄影设备,因使用频繁机身已磨损掉漆。

龚普康深深地体会到,深入现场、贴近群众的新闻才有价值,才有流量。他和同事们不断增强“四力”,传播三江好故事、好声音。

全媒体记者 张捷

爱说“柳普”的英国外教

苏菲推介柳州螺蛳粉。(图片为受访者提供)

“别的女人收到的都是鲜花和包包,我收到的礼物居然是柳州螺蛳粉。”11月1日,柳州工学院外籍教师苏菲,用一口流利的“柳普”,向记者诉说着“甜蜜的负担”。

当天,苏菲一回到家,就发现门口放着一个快递包裹。打开一看,她不由瞪大了眼睛,居然是一箱袋装柳州螺蛳粉。

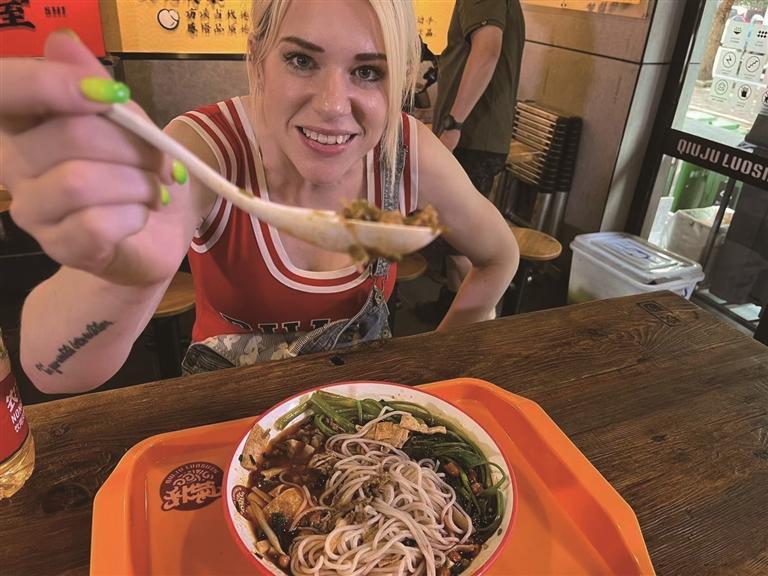

“我常常在社交平台上分享柳州螺蛳粉,现在网友们都知道我爱嗍粉。”苏菲说,柳州螺蛳粉是她了解柳州的起点。

2012年,苏菲从英国曼彻斯特来到柳州,很快就被柳州的人文风情所吸引,这一待就是12年。她喜欢用手机镜头记录自己的感受,以在柳外国人的视角讲述柳州故事。

“二两,加鸭jio,加豆腐bo!”视频中常出现的画面是,苏菲点上一碗热气腾腾的柳州螺蛳粉,伸出筷子挑起米粉,“吸溜”一下,裹满红油的米粉便滑进嘴里,她脸上露出了满足的笑容。

这样的视频收获了中外网友的关注,如同打开了一扇窗,让世界从中看到柳州的独特魅力,一些介绍柳州螺蛳粉的视频播放量超过1亿,苏菲也因此积攒了17万粉丝。

其间,苏菲还作为柳州市融媒体中心打造的美食纪录片《十一年·一碗粉·一座城》的主角,以她的视角讲述柳州螺蛳粉从地方特色产业发展为全球“网红”美食的过程。

去年,苏菲带了两大箱袋装柳州螺蛳粉回英国探亲,在海外社交平台上分享了家人们用叉子吃粉的逗趣片段,迅速收获上万点赞量。由此,苏菲意识到自己身上发生的变化。

“现在比起西餐,我更喜欢吃柳州螺蛳粉。比起用刀叉,我更喜欢用筷子吃饭。”苏菲说,她已经把柳州当作自己的家,希望让更多人了解柳州、认识柳州,继而像她一样爱上柳州。

于是,苏菲自发成为“柳州故事”的传播者,每去一个新地方都要带上柳州螺蛳粉作为伴手礼;她还作为国外青年代表,在首届“讲好全球发展故事”国际对话会中,分享自己通过网络平台宣传柳州的做法和心得。

苏菲说,她将到更多地方拍视频介绍柳州,期待世界各地的朋友来到柳州,用脚步丈量这片土地,用心感受这里的文化。

全媒体记者 韦斯敏

他六年报料近千条

他不是记者,却曾被认为是记者。

2018年9月11日,他得知朋友为了申请经济适用房而熬夜排队,便通过《柳州晚报》呼吁关注这一问题。“没想到报道一出便引起了有关部门的重视,他们迅速采取有效措施,缓解了市民连夜排队的问题。”不少人因此认为他是记者。

他,其实是一名物流数据管理员。非新闻专业出身的他却以热忱和敏锐关注着社会,以“@天行九歌”之名,通过网络为新闻媒体报料,六年来,他向“晚报微姐”提供了近千条报料线索。

“我长期在一线工作,因此信息来源比较广。”11月4日,80后网友“@天行九歌”分享了他与市融媒体中心的故事。他说,第一次报料只是抱着试试看的心态,没想到却因此与新闻媒体结缘。这次经历让他深感新闻报道的力量,也更坚定了关注社会动态的信念。

“报料费是次要的,能起到警示作用和教育意义才是主要的。”“@天行九歌”认为,社会新闻的价值在于传递信息、引发思考、推动改变。他曾亲身经历过车祸,也目睹过很多人因缺乏安全意识而遭遇不幸。他希望通过自己的报料,增强人们的交通安全意识,减少悲剧的发生。

“@天行九歌”向“晚报微姐”提供的近千条报料线索涵盖了城市建设、环境保护、民生改善等多个领域,从街头巷尾的“小确幸”,到城市发展的大变迁,涉及内容十分广泛。其中,柳州一女子一氧化碳中毒被宠物狗舔脸唤醒的案例让他印象深刻。他感叹:“我们柳州也有这样的暖新闻,一定要让更多的人知道。”这些报料不仅让他与媒体建立了深厚的友谊,也锻炼了他的新闻判断能力。

虽然不是记者,却与新闻工作关系密切。“@天行九歌”曾梦想成为一名记者,但因为种种原因未能实现。尽管如此,他依然热爱新闻事业。他笑着说:“我觉得自己更像负责传球的足球队员,而记者同志负责射门。柳州市融媒体中心不仅反应迅速,还能通过报道积极推动有关部门落实执行。这也是我坚持报料的动力所在。”

全媒体记者 陈粤

小记者平台点亮她成长之路

柳州晚报小记者马傲儒。

“你的文章又见报了!”

这对柳州市融媒体中心的“特别同事”——柳州晚报小记者马傲儒来说,是世界上最动听的声音。

童眼看世界,小手写芳华。12岁的马傲儒,扎着利落的马尾,稚嫩的脸庞上总是挂着灿烂的笑容,宛如一朵盛开的向日葵。自信大方的她拥有出色的语言表达能力,还善于发现生活中不平凡之处并用文字记录下来……在马傲儒妈妈莫炎凡看来,女儿这些年的成长都与柳州晚报小记者平台息息相关。

2020年,8岁的马傲儒加入柳州晚报小记者团,以一篇《虎皮鹦鹉》开启了写作之旅。“那时我的文字稚嫩又有些笨拙。”马傲儒笑着回忆,这几年,她积极参加柳州晚报小记者的各类活动,坚持写稿、投稿,每篇稿件刊登后都认真进行总结。

“我每次拿到报纸,都会认真对比编辑修改后的稿件与我写的稿件有哪些改动,然后标注下来,反复琢磨该如何提升、改进。”马傲儒说,正是这种刻苦钻研的精神,让她的作文成绩在班上名列前茅。

在柳州晚报小记者平台,马傲儒还练就了“在各种场合出口成章”的本领。“起初我一拿话筒就紧张,如今在各种场合我都能自信从容、侃侃而谈。”马傲儒说,经过四年多的学习锻炼,她的观察能力、交流能力、写作能力都有了显著提升。

此外,她还通过参加柳州晚报小记者团开展的写作提升班、经验交流会、诗词大赛、“聆听红色故事”等活动,学到了许多课本之外的知识,视野更加开阔。

不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。截至目前,马傲儒在《柳州晚报》发表文章252篇,多次被评为“柳州晚报十佳小记者”“柳州晚报积极通讯员”,还荣获市级“新时代好少年”称号。

今年,马傲儒从小学升入初中,这是她成长的重要转折点,柳州晚报小记者团仍将陪伴她继续前行。“感谢柳州晚报小记者这个温暖的团体,我发现了一个五彩斑斓的世界,留下了童年的美好回忆,也成就了更好的自己。”马傲儒说,未来她将带着这份热爱与执着,继续书写属于自己的精彩篇章。

全媒体记者 宁静波 报道摄影