热解读|韧性安全,总书记高度关注城市的这个特质

学习奋斗|时间:2023-12-07 21:19 来源:央视网 评论:0 点击:95

近日,习近平总书记在上海考察时首次提出“全面推进韧性安全城市建设”,与此前提出的“建设韧性城市”相比增加了“安全”两字,蕴含着深刻而富有战略的意义。

2020年4月10日,习近平总书记在中央财经委员会第七次会议上的讲话中将打造韧性城市作为完善城市化战略的重点内容。之后,“韧性城市”被写入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和党的二十大报告两份重要文件。

2023年11月10日,习近平总书记在北京、河北考察灾后恢复重建工作时,再次强调建设韧性城市,要求“全面提升防灾减灾救灾能力”。

韧性——这个此前通常用于经济领域的词,在被用于描述城市特质时,有何特殊含义?

习近平总书记强调:“城市发展不能只考虑规模经济效益,必须把生态和安全放在更加突出的位置,统筹城市布局的经济需要、生活需要、生态需要、安全需要。”

安全是发展的前提,发展是安全的保障。建设韧性城市是遵循城市发展客观规律的必然要求,体现了“把困难估计得更充分一些,把风险思考得更深入一些”的底线思维和战略眼光。

坚持安全发展,推动高质量发展和高水平安全动态平衡,必须统筹好发展和安全,充分利用好韧性城市建设这个抓手,形成安全发展的新范式,以高水平安全护航高质量发展。因此,在优化城市功能、提升城市治理效能的同时,防范化解城市运行中的风险、提高城市的韧性日益重要而迫切。

近年来,提高城市韧性、增强抗风险能力,正成为现代城市建设管理的重大课题。

雨季来临,城市可以像海绵般“呼吸吐纳”;突发自然灾害,社会可以快速广泛动员;灾后复产重建,社会各界可以尽快恢复正常生产生活秩序……这些都是城市韧性的体现。

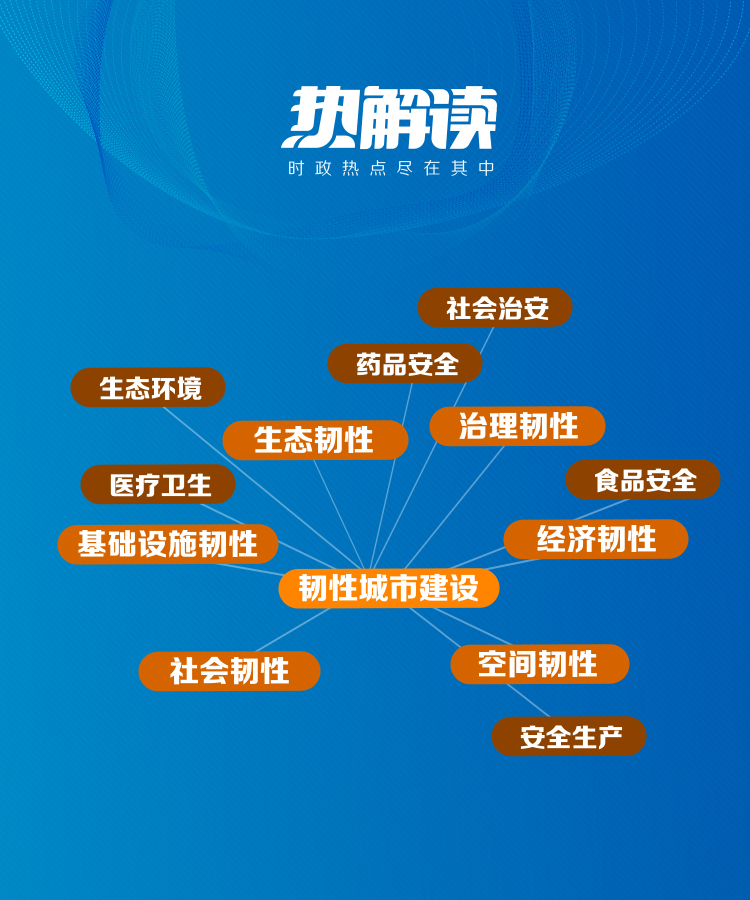

城市功能或结构韧性可以分为技术韧性、经济韧性、社会韧性和政府韧性等几个方面,既包括城市应对灾难风险的硬件设施体系建设,也包括优化决策、提升动员、增加社会交流互动等软件系统建设。

韧性城市建设是一个系统工程,我国的重要路径和战略选择是“软硬兼顾、刚柔并举”。

上海是全国最早提出打造韧性城市的城市,在韧性城市的“硬件”建设上处于领先位置。

例如,上海建立城市运行数字体征系统,实现对城市运行风险的智能感知,用数字化方式辅助城市管理主体决策,实现从市到社区的多层治理主体赋能,进而实现城市的“韧性治理”目标,重塑城市韧性。

北京将“韧性城市”建设纳入新一轮城市总规划,在韧性城市的“软件”建设上实现引领。

北京提出,到2025年,韧性城市评价指标体系和标准体系基本形成,建成50个韧性社区、韧性街区或韧性项目,形成可推广、可复制的韧性城市建设典型经验;到2035年,韧性城市建设取得重大进展,抗御重大灾害能力、适应能力和快速恢复能力显著提升。

深圳龙岗区的微型消防站。

紧随其后的是深圳。今年7月,《深圳市应急疏散救援空间规划(2021—2035年)》正式印